E’ quando torno a Urbino che entro in una sorta di dimensione fiabesca che mi ricorda non solo i miei anni giovani. “Gli dei hanno fatto sì che la vita fosse agli uomini nascosta”, diceva Esiodo. Non siamo noi i padroni del vapore, spesso conduciamo esistenze che non sono le nostre e lo capiamo solo alla fine dei giochi, quando ormai il grosso è fatto, e vorremmo ricominciare tutto daccapo, anche se non sappiamo esattamente come. Ecco, Urbino e il suo palazzo mi dà la dimensione della storia di un potere e della sua disfatta, degli uomini che afferrano ma poi come tutti sono destinati a lasciare, del trionfo ma anche della caduta. Che cosa è rimasto alla fine? L’arte

L’ arte passa di museo in museo, di casa in casa, da un proprietario all’ altro e tradisce il suo messaggio. E non è poco. Se ognuno di noi potesse lasciare un Piero della Francesca prima di incontrare il Padreterno sono sicura che ci accorderebbe una pena minore da scontare prima di varcare la soglia del Paradiso.

L’ arte passa di museo in museo, di casa in casa, da un proprietario all’ altro e tradisce il suo messaggio. E non è poco. Se ognuno di noi potesse lasciare un Piero della Francesca prima di incontrare il Padreterno sono sicura che ci accorderebbe una pena minore da scontare prima di varcare la soglia del Paradiso.

Ormai Urbino è una garanzia, mi dico. E’ una delle poche realtà marchigiane capaci di competere con i contenitori museali di grande respiro come Firenze o Venezia, commuove per la sua incredibile capacità di raccontare l’arte e di promuoverla, con un senso di consapevolezza che la rende autonoma e slegata da un certo provincialismo che investe il carattere di tutto il resto della regione. Urbino è altro e quando lo dico intendo quell’ altro raccontato da Paolo Volponi nei suoi libri, da Baldassar Castiglioni, da Leon Battista Alberti attraverso la sua architettura o Raffaello, la fila degli artisti è incredibilmente lunga tanto da chiedermi chi è il Dio che ha illuminato questa piccola cittadina incastonata fra le alte colline delle Cesane, dove tra l’altro viveva e tuonava l’Alce Nero di Gino Girolomoni.

Questa di Simone Cantarini (nato a Pesaro nel 1612 e morto a Verona nel 1648) è una mostra sorprendente dedicata ad un pittore sorprendente. Un pittore pesarese, ma sempre legato a Urbino, vissuto al limite della caduta temporale del proprio ducato, infatti siamo alla consegna delle chiavi da parte del Della Rovere, ormai senza più eredi, al potere papale. Non è un pittore facile, nonostante la sua compiaciutissima mano, e comunque un uomo complesso, per certi versi caravaggesco, dalla forte personalità e sempre controversa, in cerca di un sé che comunque era già spiccato, solo che non lui lo vedeva, come accade a molti. Curioso per un pittore no? Forse se fosse vissuto più a lungo avremmo assistito alla sua vera metamorfosi, alla liberazione totale di schemi e dettami impartiti come leggi non confutabili provenienti da certe scuole, vagamente percepibili nelle ultime opere prima della sua misteriosa morte.

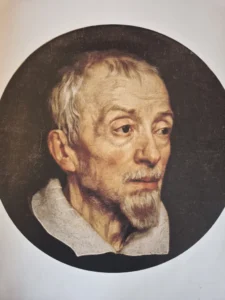

L’arte che cos’ è in fondo? E’ il linguaggio dell’anima, ecco perché il suo massimo potere consiste nella sorpresa che disorienta: la sua missione è sconquassare il banale, in primis quello che appartiene al pittore. Mentre attraverso le sale della curatissima mostra mi piace pensare che ogni volta che Cantarini prendeva in mano il pennello avesse idea di contestare tutto quello che finora gli era stato insegnato, il suo mentore, Guido Reni, disse di lui che era un ingrato. E Cantarini finirà per ritrarlo in una versione confusa, quasi imbarazzante per il grande artista che era: stanco e vecchio, in espressione smarrita, e difatti incapace di apprezzare davvero il genio del suo alunno, forse ne era geloso?

L’arte che cos’ è in fondo? E’ il linguaggio dell’anima, ecco perché il suo massimo potere consiste nella sorpresa che disorienta: la sua missione è sconquassare il banale, in primis quello che appartiene al pittore. Mentre attraverso le sale della curatissima mostra mi piace pensare che ogni volta che Cantarini prendeva in mano il pennello avesse idea di contestare tutto quello che finora gli era stato insegnato, il suo mentore, Guido Reni, disse di lui che era un ingrato. E Cantarini finirà per ritrarlo in una versione confusa, quasi imbarazzante per il grande artista che era: stanco e vecchio, in espressione smarrita, e difatti incapace di apprezzare davvero il genio del suo alunno, forse ne era geloso?

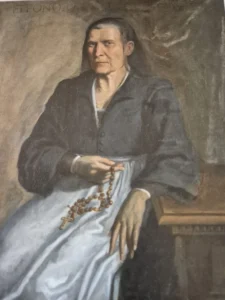

Ciò che colgo di Simone Cantarini è che è un grande ritrattista, rimango basita davanti a Eleonora Albani Tomasi, al suo sguardo penetrante e ringhioso, così diverso dalle solite nobildonne dell’epoca. Il fatto che sia in grembiule non mi scoraggia dal pensare che doveva possedere un grande carattere, per niente dimesso nonostante tenga un rosario in legno tra le mani, non mi faccio fregare da questo gest0: ho persino la sensazione che al suo orecchio sinistro uno strano spiritello le sussurri qualcosa e che lei lo ascolti e voilà il motivo di quell’ espressione! Cerco di fotografarlo più volte e vedo come due occhi e una testa obliqua: un geist petulante e maligno, che la mette sull’ attenti.

Eleonora ha sessantatre anni all’ epoca del ritratto, ormai è una nobildonna abituata all’ imprevedibilità della vita e ad assumersene il comando. Si tratta di un ritratto moderno che non lascia spazio al sogno ma al controllo di ciò che possiede, quel rosario potrebbe essere un pallottoliere – d’ altronde la sua famiglia è potentissima – se non avesse avuto il velo avrei giurato fosse un uomo.

Eleonora ha sessantatre anni all’ epoca del ritratto, ormai è una nobildonna abituata all’ imprevedibilità della vita e ad assumersene il comando. Si tratta di un ritratto moderno che non lascia spazio al sogno ma al controllo di ciò che possiede, quel rosario potrebbe essere un pallottoliere – d’ altronde la sua famiglia è potentissima – se non avesse avuto il velo avrei giurato fosse un uomo.

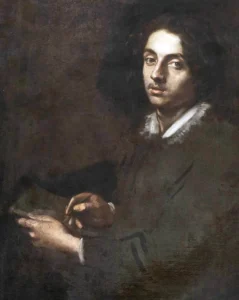

La sensazione è che Simone Cantarini sappia di essere un pittore ma sa anche di non conoscere realmente la sua anima, per questo è un inquieto, nel ritrarsi lui stesso si infila tra le dita un lapis e un quaderno: se proprio deve essere un artista allora è prima di tutto un poeta, ed è per questo che in certe tele si raccolgono accenni di suoi versi e il suo altro da sé è ritratto mentre infila il pennello e i colori tra le dita di una giovane donna , la sua parte presa di lato, come colta di sorpresa, in modalità defilata.

Poi le varie versioni di San Girolamo, perso nel deserto ma ritrovatosi nelle parole di Dio, quelle del giovane Barberini, indeciso sul come ritrarlo, si tratta di un coetaneo potente, a cui è stato affidato il ducato, vuole immortalarlo in vari aspetti, tutti ugualmente importanti, caso mai una non andasse bene subito gliene rifila un’altra e poi un’altra ancora, in fondo ha imparato come giostrarsi, forse è questo che dà fastidio al suo maestro.

Poi le varie versioni di San Girolamo, perso nel deserto ma ritrovatosi nelle parole di Dio, quelle del giovane Barberini, indeciso sul come ritrarlo, si tratta di un coetaneo potente, a cui è stato affidato il ducato, vuole immortalarlo in vari aspetti, tutti ugualmente importanti, caso mai una non andasse bene subito gliene rifila un’altra e poi un’altra ancora, in fondo ha imparato come giostrarsi, forse è questo che dà fastidio al suo maestro.

Finisce che la parte più interessante è proprio alla conclusione della mostra, con i soggetti meno marcati, quasi abbozzati. Forse un anticipatore della pittura moderna? Si dice che ogni pittore consegni la fiaccola a qualcun’ altro, come Raffaello continuò il Perugino e Tiziano continuò Giorgione, e per me quello che rimane infine di questo autore è la sua capacità di percezione il che lo rende automaticamente un antesignano, un precursore della modernità moderata.